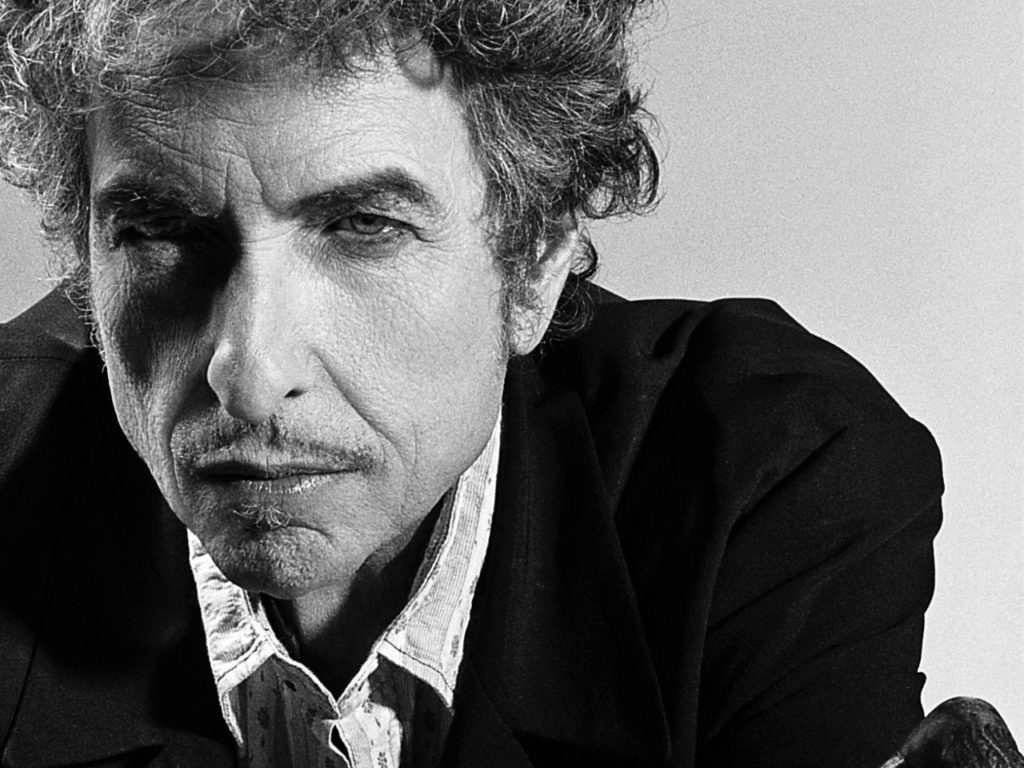

Bob Dylan e l’Olimpo in versi.

Al sedicesimo minuto e passa di una canzone che dura 16 minuti e 57 secondi, Bob Dylan canta “… Play Murder Most Foul”. E se Dylan mi dice di suonare la canzone che lui stesso sta cantando, io gli do retta, la suono fino allo sfinimento. Dopotutto, me lo chiede Bob Dylan, non uno qualunque.

La suono, la ascolto, la memorizzo, la metabolizzo.

Su che cosa possa rappresentare o significare “Murder Most Foul” sono già stati scritti centinaia di articoli e commenti. Per molti è una canzone presagio dei tempi che stiamo vivendo, per altri è una litania, un lamento funebre, mentre per altri ancora sarebbe una sorta di documentario in musica.

Dylan, come al solito, com’è giusto che sia, si guarda bene dal darci indicazioni. Non l’ha mai fatto in tutta la sua carriera artistica, non si capisce perché debba iniziare proprio adesso. Però un messaggio ce l’ha inviato, attraverso il suo sito: “Questa è una canzone inedita che abbiamo registrato qualche tempo fa che potreste trovare interessante. State al sicuro, state attenti e che Dio sia con voi”.

Come qualcuno ha detto, qualche tempo fa per Bob Dylan potrebbe significare una settimana fa o trent’anni fa. La data di registrazione, dunque, è un mistero. In realtà si tratterebbe di un’incisione relativamente recente, risalente al massimo al 2012, anno di pubblicazione del suo ultimo album di inediti, “Tempest”.

Io, comunque, un’idea su che cosa sia “Murder Most Foul” me la sono fatta. Un’idea strampalata. Ma forse non più strampalata di tante interpretazioni lette qua e là in questi giorni.

Che il delitto di J.F. Kennedy, col quale si apre la canzone, sia solo un pretesto per parlare anche e soprattutto di altro, non ci piove. Dopo il quarto ascolto, la prima cosa che mi è venuta in mente è “La mostra delle atrocità”, di J.G. Ballard, (The Atrocity of Exhibition, 1990) romanzo pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 1991.

“L’assassinio di Kennedy – scrive Ballard – è un evento che ha un ruolo centrale in La mostra delle atrocità: per molti versi il libro trae diretta ispirazione da questa morte, anzi rappresenta un tentativo, forse disperato, di dare un senso a questa tragedia, con tutti i misteri che essa si porta dietro. Sono stati i mass media che hanno creato il Kennedy che conosciamo, e la sua morte rappresenta una frattura geologica nel panorama delle comunicazioni: essa ha creato fratture che sono scese in profondità nella psiche collettiva, e non si sono ancora sanate”

(pagina 51, traduzione di Antonio Caronia).

A pagina 42, Ballard scrive ancora:

“L’agente speciale William G. Greer del Servizio segreto era il guidatore della limousine presidenziale. Non ci si può esimere dal chiedersi come gli eventi della Dealey Plaza abbiano influenzato la sua vita. (…) Ci sono tutti gli elementi per tracciare un profilo neuropsichiatrico completo, ma difficilmente ne verrà mai fatto uno. I risultati invece sarebbero interessantissimi, perché in un certo senso quel giorno, a Dallas, noi eravamo tutti al posto del guidatore”.

Be’, non è proprio ciò che pensò e disse Bob Dylan in un discorso pubblico pronunciato a New York il 13 dicembre 1963, ad appena tre settimane dall’omicidio di J.F. Kennedy. Quella sera Dylan ricevette il Premio Tom Paine e, alla cena organizzata dal Comitato di emergenza sulle libertà civili, tra lo sconcerto del pubblico dichiarò:

“Per essere davvero sincero in proposito, cosa che – devo essere onesto – non posso non fare, devo ammettere che Lee Oswald, l’uomo che ha ammazzato il presidente Kennedy, non so bene dove, che cosa pensava di fare, ma devo ammettere che anch’io ho visto qualcosa di me in lui”.

Lo presero a fischi e lui se ne andò. Poi, qualche giorno dopo, abbozzò una scusa, corresse un po’ il tiro. Di sicuro c’era andato giù pesante. Non solo con le parole, improvvisate lì per lì, pronunciate a braccio, ma anche con l’alcool (così dissero i suoi amici nel tentativo di giustificarlo).

Forse è per questo motivo, per quel precedente, che Dylan, quando può, evita di ritirare premi e detesta le cerimonie di premiazioni.

Il 6 febbraio del 2015, però, ha accettato di buon grado di ricevere il riconoscimento di MusiCares Person Of The Year. Presentato dall’ex presidente degli U.S.A. Jimmy Carter, Dylan è salito sul palco e ha letto un discorso (stavolta aveva con sé un bel mazzo di fogli stampati). In 40 minuti – durante i quali, tra l’altro, ha sputato parecchio veleno sui critici musicali e sui cantanti da talent che spopolano in tv – Dylan non ha fatto altro che ringraziare e citare decine e decine di musicisti, da Joan Baez a Jimi Hendrix, da Nina Simone a Sam Cooke, da Big Bill Bronzy a Buck Owens. Un lungo elenco, una sorta di Olimpo della musica americana, l’unica vera fonte di ispirazione per Bob Dylan.

In “Murder Most Foul” questo Olimpo ritorna, ampliato e messo in versi, trasformato in una delle ballate più intense mai scritte da Dylan.

E allora, la mia idea strampalata su che cosa possa rappresentare “Murder Most Foul”, io, più ci penso più mi sembra davvero strampalatissima. L’idea è che Dylan questo brano l’abbia composto e inciso nel 2016. Che l’abbia composto e inciso pensando di suonarlo e cantarlo davanti ai reali di Svezia, in occasione della cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Letteratura. Che l’abbia scritto di getto, in un flusso di coscienza, mescolando il sangue di Kennedy e il blues del Delta, le cospirazioni complottiste e il bebop di Charlie Parker, le illusioni della generazione di Woodstock e le ferite mai rimarginate della Guerra civile americana. Che abbia vomitato sedici minuti e cinquantasette secondi di poesia in musica con l’unico intento di gettare nello scompiglio il Re, la Regina e i compostissimi membri dell’Accademia svedese. Che dopo averla registrata si sia chiuso nel suo studio, l’abbia riascoltata, ci abbia riflettuto un po’ e, scuotendo la testa, abbia buttato il nastro in un cassetto.

Che, infine, abbia preso il telefono e…

– Ciao Patti, sono Bob. Mi faresti un favore?

One Comment

Pingback:

21 Giugno 2020 at 10:27